L’incendie de Gonfaron du 16 août 2021 a ravagé 6 832 hectares de forêt, au cœur du massif des Maures. Il a touché huit communes : Le Cannet-des-Maures, Le Luc, Gonfaron, Les Mayons, La Garde Freinet, Grimaud, Cogolin, La Mole.

Cet incendie se caractérise par la présence d’enjeux environnementaux importants car 40% de sa surface se situe au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures, impactant des habitats naturels remarquables.

Il a suscité une très forte mobilisation générale, engendrant une rapide dynamique multi-partenariale regroupant les financeurs (Fonds de Dotation ONF, Région PACA et Département du Var), les instances institutionnelles (État, Région PACA, Département du Var, Syndicat Mixte du Massif des Maures, Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures communes) et les acteurs professionnels de la forêt publique (ONF) et privée (CNPF, ASL Suberaie Varoise). Cette dynamique a été pilotée par le Syndicat Mixte du Massif des Maures, en tant que structure intercommunale couvrant l’ensemble du territoire incendié.

Dès l’automne 2021, une étude a été lancée permettant d’identifier les actions d’urgence à mener pour assurer la protection des enjeux humains face aux conséquences immédiates de l’incendie (protection des voies de communication et des habitats face aux risques de chutes d’arbres ou d’effondrement des sols).

En parallèle, une consultation a été lancée en novembre 2021 pour mener une étude permettant d’élaborer un programme de réhabilitation des espaces naturels et forestiers. Cette étude a débuté début 2022, 6 mois après l’incendie et s’est finalisée en octobre 2022, soit 10 mois après.

Cette étude comportait 4 phases distinctes, chacune validée par un comité technique puis un comité de pilotage :

- 1ère phase : Diagnostics des conséquences de l’incendie sur les milieux naturels et forestiers (diagnostic sur l’érosion des sols, la biodiversité, diagnostic climatique, forestier, paysager et économique).

- 2ème phase : Définition des orientations du programme de réhabilitation.

- 3ème phase : Définition d’un programme d’actions à mener prioritairement en 2022.

- 4ème phase : Définition d’un programme d’intervention sur 5 ans et des orientations de gestion à long terme.

Gestion de l’urgence après feu

Au-delà des dégâts directs occasionnés par le feu, des risques pour la sécurité publique étaient à craindre en lien avec l’aggravation ou l’apparition d’aléas induits : chutes de branches ou d’arbres morts, chutes de pierres ou de blocs, ravinements, écoulements de boue ou crues torrentielles. Il était donc crucial de diagnostiquer les risques imminents et de proposer des mesures d’urgence. Cette étude, dont le Syndicat Mixte du Massif des Maures a assuré la maîtrise d’ouvrage, a été commandée au groupement ONF – CNPF, réalisée en trois semaines et remise le 22 octobre 2021.

Les travaux réalisés se sont concentrés sur les risques d’inondation torrentielle, de chutes de blocs, et de chutes d’arbres. Chaque thématique a bénéficié de financements partiels, avec une priorité donnée au nettoyage des talwegs (fond de vallée) et à la sécurisation des routes.

Travaux prioritaires programmés post-incendie

Les travaux prioritaires visent à rétablir rapidement, après l’incendie, certaines fonctions de la forêt ou à éviter des pertes supplémentaires que celles occasionnées par le feu.

Les travaux réalisés se sont concentrés sur :

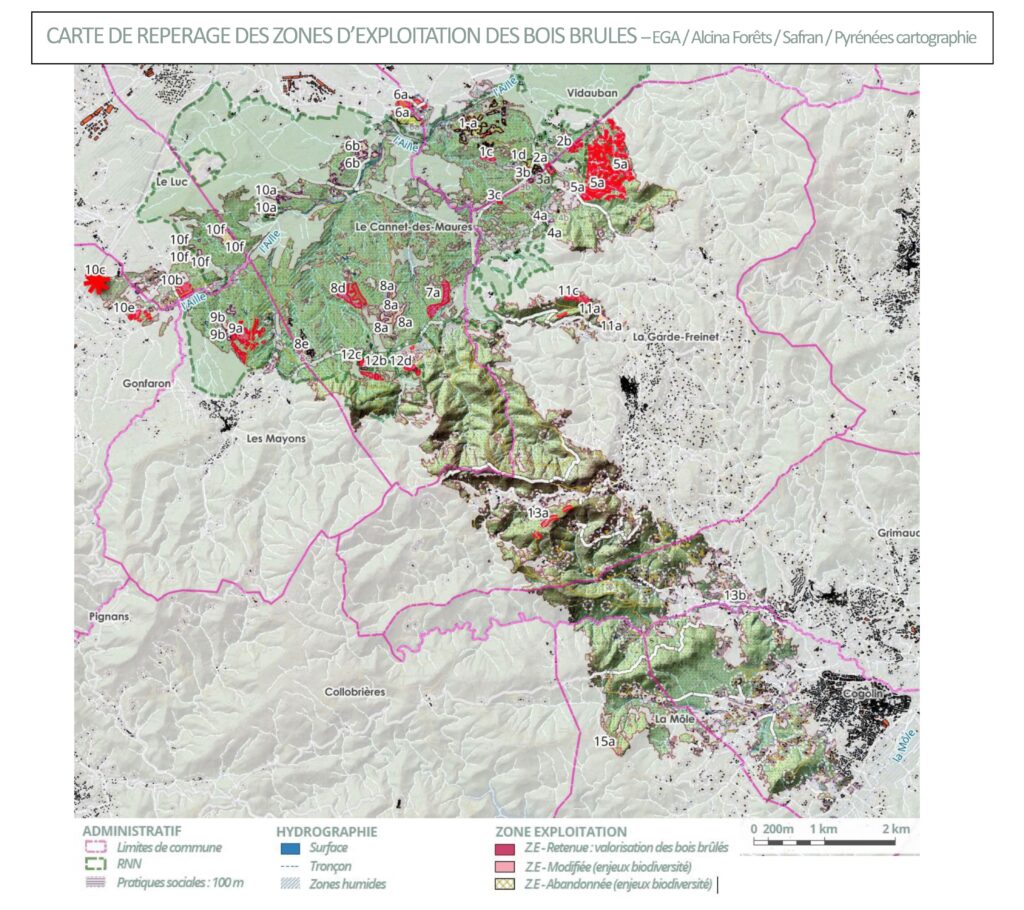

- L’exploitation des bois brûlés vise à éviter les pertes économiques pour la filière bois, à prévenir la formation de zones inflammables avec la repousse du maquis sur les arbres calcinés ou tombés, et à favoriser une gestion sylvicole adaptée pour renforcer la résilience au feu des futurs peuplements. Cette exploitation doit être réalisée rapidement sur des zones accessibles (non pentues) et à fort volume de bois, avant que le bois ne devienne inutilisable. 15 secteurs d’intervention pour l’exploitation ont été identifiés.

- Des travaux de lutte contre l’érosion, notamment la création de fascines sur les pentes (micro-barrages réalisés avec les végétaux brûlés), aident à protéger les sols dégradés en retenant les matières minérales et organiques, notamment au préalable des pluies automnales et hivernales. 40 zones d’intervention réparties sur 7 secteurs ont été identifiées, selon des critères de sensibilité au risque d’érosion et de disponibilité de matériels végétal pour réaliser des fascines.

Le programme de travaux prioritaires a principalement été réalisé de début 2022 à mi 2023, en deux phases de travaux. Ils sont ainsi répartis :

- La coupe des bois brûlés a été réalisée sur 130 hectares, représentant 70 % de la surface initialement prévue, répartie équitablement entre forêts publiques et privées.

- Les travaux de lutte contre l’érosion ont porté sur 87 hectares, soit 50% de ce qui avait été programmé, essentiellement en forêt privée.

Financé tout ou partie, en fonction des zones d’intervention, ces travaux restaient tributaires de l’accord et de la participation des propriétaires forestiers et du calendrier d’intervention (notamment vis-à vis de la protection de la tortue d’Hermann).

« Le feu de Gonfaron n’est-il qu’un incendie de plus ou est-il à même de constituer un point de bascule pour certaines espèces et habitats naturels ? »

Les connaissances sur la biologie des espèces et les retours d’expériences sur des territoires comparables incendiés permettent d’établir que les espèces et habitats méditerranéens sont assez résilients au feu. Quoiqu’il en soit, le feu de Gonfaron restera un phénomène marquant en raison des territoires emblématiques parcourus.

De plus, il est établi que les maquis se dégradent fortement lorsque la fréquence des incendies devient inférieure à un intervalle de 20 ans, ce qui est le cas sur le territoire incendié en 2021. Le feu est passé par ce qu’on appelle un « couloir de feu » par lequel étaient déjà passés les feux de 1979 et 2003, dans les unités paysagères de la Plaine des Maures, des Piémonts Nord et Sud et du bassin de Grimaud – Cogolin – La Môle. Un secteur sur lequel le passage répété des feux est susceptible de modifier durablement le paysage et les écosystèmes.

Pour ce qui concerne les espèces protégées, le feu de Gonfaron a eu un impact majeur pour la tortue d’Hermann du fait des zones parcourues et de la vulnérabilité de l’espèce aux incendies. La population de tortues d’Hermann des Maures, qui constitue le noyau des populations les plus importantes de France continentale, a malheureusement atteint un seuil critique.

« Comment prendre en compte la biodiversité dans ces travaux prioritaires? »

L’essentiel des bois brûlés valorisables se trouvait dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale et/ou dans le site Natura 2000. Pour chaque zone de bois brûlés exploitable identifiée, un diagnostic des enjeux faune/flore/habitat a été réalisé par le biais d’études bibliographiques et d’investigations de terrain. Cela a permis de préconiser des mesures d’évitements et des mesures de réduction des impacts telles que :

- Maintien d’arbres encore verts ;

- Maintien sur pied de quelques arbres morts afin d’assurer un refuge à certaines espèces ;

- Adaptation des itinéraires de circulation des engins en fonction des habitats ;

- Création d’abri petite faune avec les rémanents de coupe pour la faune encore présente ;

- Intervention préventive par des maîtres-chiens pour détecter les tortues avant le passage des engins ;

- Encadrement des chantiers par un écologue.