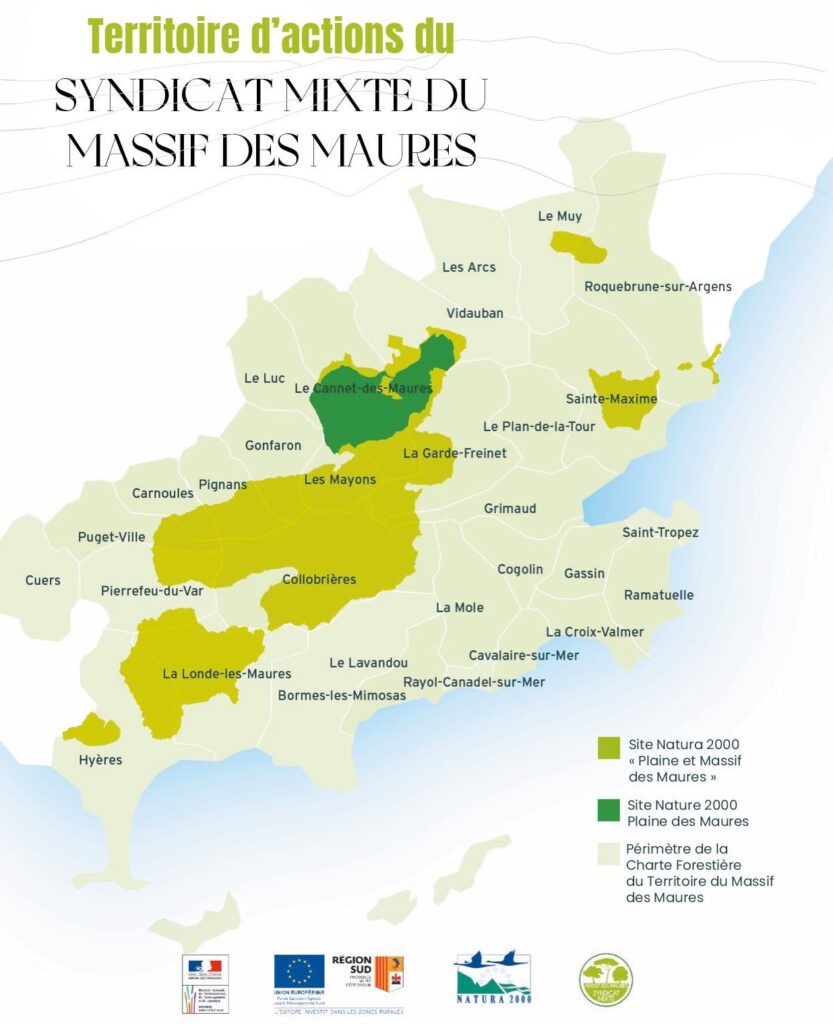

Le périmètre de compétence du Syndicat est défini par celui de la charte forestière. Il intègre la plaine, le massif et le littoral des Maures.

Le Territoire

Le Massif des Maures, le poumon vert de la Provence

Le Massif des Maures est l’une des plus belles forêts du Var. Il constitue une véritable petite chaîne de montagnes qui s’étend le long de la côte varoise sur 30 communes, couvrant près de 160 000 hectares, délimitée au Nord par la plaine des Maures et au Sud par le littoral méditerranéen. La forêt couvre environ 63% de ce territoire, c’est-à-dire près de 100 000 hectares.

La forêt appartient en majeure partie à des propriétaires privés (80%), le restant pour moitié aux collectivités (forêt communale) et pour l’autre moitié à l’État (forêt domaniale).

La forêt du massif des Maures remplit de nombreux services écosystémiques essentiels pour l’équilibre de l’environnement et le bien-être humain:

- Stockage du carbone,

- Régulation du climat local,

- Gestion des cycles de l’eau,

- Prévention de l’érosion des sols,

- Protection naturelle contre les phénomènes extrêmes.

En résumé, le massif des Maures représente un véritable trésor naturel qui mérite d’être protégé et valorisé, non seulement pour ses bienfaits directs sur l’environnement, mais aussi pour les générations futures qui pourront en bénéficier.

Une géographie à la fois complexe et harmonieuse

Le massif s’organise en trois principales lignes de crête :

Bien que ces formations présentent des caractéristiques apparentes très diverses, elles partagent en réalité une forte homogénéité écologique, créant une harmonie dans l’ensemble géographique du massif.

Le territoire des Maures se situe au carrefour de zones urbaines littorales majeures des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Les grandes infrastructures routières et ferroviaires qui contournent le massif assurent des connexions rapides entre les principales métropoles régionales, notamment Marseille, Toulon et Nice, facilitant ainsi les échanges entre l’arrière-pays et le littoral.

Une formation géologique millénaire

Le paysage du massif des Maures est profondément marqué par son contexte géologique. En effet, le territoire se situe au cœur de la Provence cristalline, qui se distingue de la Provence calcaire par la nature siliceuse des terrains qui la composent, offrant ainsi des caractéristiques géologiques uniques

Le Massif des Maures comprend trois sections géologiques bien distinctes :

- A l’Ouest : sols de schistes, quartzites et phyllades ;

- Au centre : gneiss ;

- A l’Est : migmatites et granitoïdes.

Le socle le plus ancien de cette formation date de l’Ère Primaire (-541 à -252,2 millions d’années), avant de subir plusieurs couches de formations sédimentaires qui ont progressivement recouvert ce socle au fil des âges.

Aujourd’hui, la géologie du massif des Maures constitue une richesse exceptionnelle, en termes de diversité géomorphologique, mais aussi par son influence sur la biodiversité locale.

Un biotope extraordinaire

La plaine et le massif des Maures représentent un ensemble remarquable que ce soit d’un point de vue biologique, paysager, historique et culturel. Riche de milieux très diversifiés offrant des paysages rupestres, des ripisylves, des taillis, des maquis, des pelouses ainsi que de magnifiques formations forestières, le massif des Maures abrite une flore et une faune exceptionnelles qui lui valent d’être l’objet de multiples classements de protection : parmi eux, deux sites Zone Natura 2000 de 4 800 et 34 000 ha, une Réserve naturelle nationale de 2 850 ha, une Réserve biologique intégrale de 2 000 ha et un Parc naturel national de 500 ha.

La faune et la flore du massif des Maures se distinguent par leur diversité et la présence d’une importante concentration d’espèces rares et protégées. Parmi les plantes emblématiques – le genêt, la lavande, l’immortelle, la messugue (ou ciste) – font du Massif des Maures un lieu d’enchantement. Du côté de la faune, la forêt abrite une multitude d’espèces, dont plusieurs protégées telles que la célèbre tortue d’Hermann ou encore la Cistude d’Europe, tortue aquatique, dont le massif constitue pour chacune d’elle un bastion majeur. Ce territoire est également un havre pour de nombreuses espèces endémiques : plus de 77 espèces de coléoptères sont endémiques du massif des Maures.

Cette richesse naturelle faunistique et floristique fait du massif des Maures un véritable hotspot de biodiversité, abritant un écosystème à la fois fragile et vital pour la préservation de la biodiversité régionale.

Lien entre massif et population

Le lien actuel entre le massif des Maures et la population locale est profondément ancré dans son histoire. Jusqu’aux années 1940, la forêt était largement exploitée par les paysans locaux qui y cultivaient des oliviers et châtaigniers, tout en s’approvisionnant en bois. La cueillette de plantes médicinales et autres comestibles, telles que les asperges sauvages ou la bruyère, était également courante. Parallèlement, la subériculture et l’exploitation du liège étaient des activités économiques prospères.

Si ce lien avec la forêt perdure, l’évolution du territoire a conduit les populations locales à se tourner davantage vers des activités agricoles (viticulture) et touristiques, en particulier avec le développement du tourisme balnéaire. Pour autant, les pratiques traditionnelles réalisées autrefois sont aujourd’hui reconnues comme des actions essentielles de protection du massif (débroussaillement pour prévenir les risques d’incendie, mise en place de terrasse pour limiter les risques d’inondation) et de préservation de sa biodiversité. En effet, l’une des préconisations majeures du Document d’Objectifs Natura 2000 est de « replacer l’homme et ses bonnes pratiques au centre de la conservation des milieux et des espèces est un enjeu plus qu’important ».

Ainsi, les projets menés dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire et de l’animation des sites Natura 2000 visent à renforcer et maintenir ce lien historique entre la forêt et la population locale, en favorisant des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

Festivités associées à la nature, à la forêt et à la biodiversité

Le massif des Maures est le théâtre de nombreuses festivités en lien avec la nature, offrant une belle occasion de faire perdurer les traditions locales et le mode de vie historique de ses habitants.

Parmi les événements majeurs, les fêtes de la châtaignes se déroulent tout au long du mois d’octobre dans les 5 communes castanéicoles du massif : Collobrières, Gonfaron, La Garde-Freinet, Les Mayons et Pignans. Ces célébrations mettent en valeur la culture du châtaignier et le savoir-faire des producteurs locaux.

Le week-end du liège, organisé par l’association Forêt Modèle de Provence en octobre, est également un rendez-vous incontournable pour découvrir l’histoire de la subériculture, une activité traditionnelle du massif.

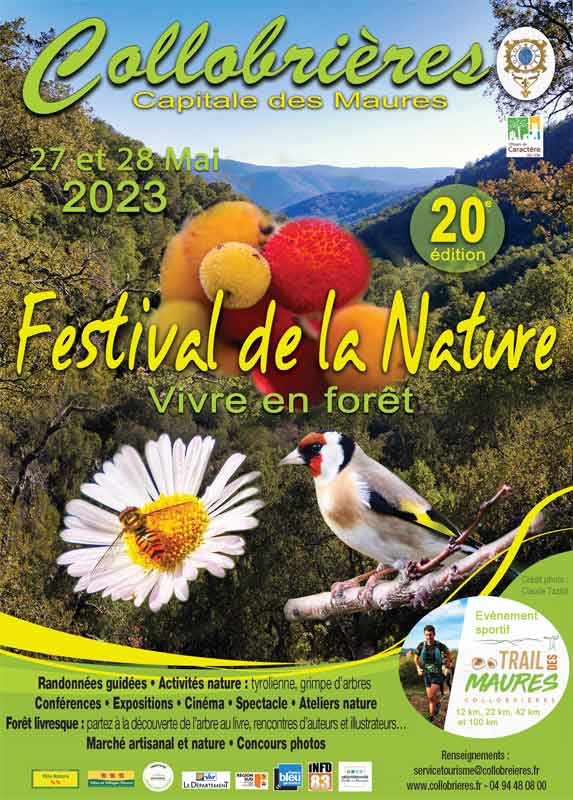

Enfin, plusieurs communes du territoire organisent des événements consacrés au développement durable et à l’éco-citoyenneté, à travers les fêtes de la nature : Collobrières, La Garde-Freinet, La Londe-les-Maures et Sainte-Maxime. Ces fêtes ont pour objectif de sensibiliser le grand public à la fragilité de l’écosystème méditerranéen et à la richesse de son patrimoine, par une approche ludique et citoyenne. Ainsi, elles sont l’occasion de partager des connaissances et de renforcer l’engagement de la population en faveur de la préservation de l’environnement de notre beau territoire.

© MPM

© MPM